筆者:税理士 齊藤 健浩

ここ最近のIT技術の進化は目覚ましいものがあります。私たちの生活にも溶け込みつつある生成AIに限らず、IoT、クラウドコンピューティング、量子コンピュータ、メタバースなどの技術は、これまでの常識を突破してビジネスや生活をより便利なものへと導いています。

一方、行政面のデジタル化についても少しずつではありますが進みつつあり、その中でデジタル遺言制度についても検討が進められています。

まだ結論が出ているわけではありませんが、導入されれば利便性の向上が期待されるデジタル遺言制度の現時点における検討内容について解説します。

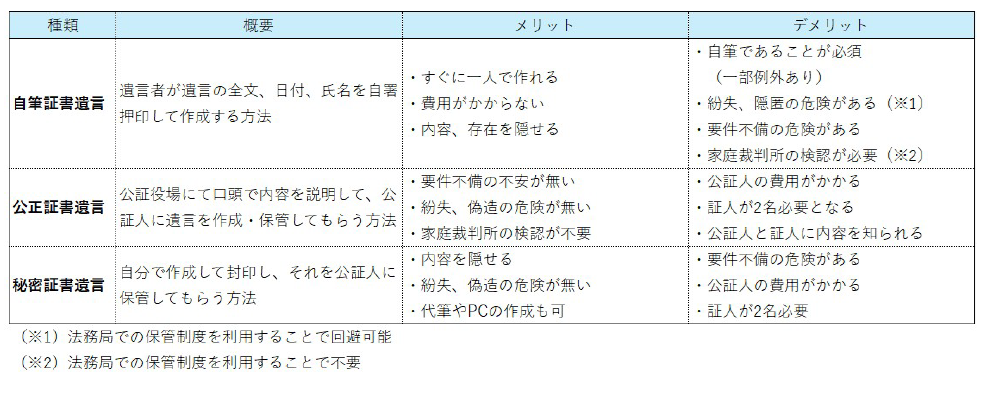

現在の遺言は、民法において「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類が定められており、それぞれ以下の特徴があります。

このうち広く利用されているのは「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」となります。

自筆証書遺言の正確な作成件数は不明なものの、法務局による保管件数は年2 万件程度となっており、保管制度を利用しない自筆証書遺言も多数存在することを踏まえると、実際の作成件数はさらに多いものと思われます。また、公正証書遺言作成件数は年12 万件程度となっています。

(これらの他、死亡危急時等の特別な状況下に限って認められる特別の方式があります。)

日本政府は、行政のデジタル化を重要な課題として位置付けて国家戦略を策定し、社会のデジタル化の基盤整備を進めています。その一環として、遺言制度については「規制改革実施計画」(2022 年6 月7 日閣議決定)において、「自筆証書遺言制度のデジタル化」が盛り込まれ、現行の自筆証書遺言と同程度の信頼性が確保される遺言を、簡便に作成できるような新たな方式を設けることが検討されることとなりました。

そして、学識経験者等で構成される本テーマに係る法制審議会の第1 回が2024 年4 月16 日に開催され、これまで11 回の開催(2025 年7月25 日現在)を経て、デジタル技術を活用した新たな遺言の在り方について少しずつ検討が深まってきているところです。

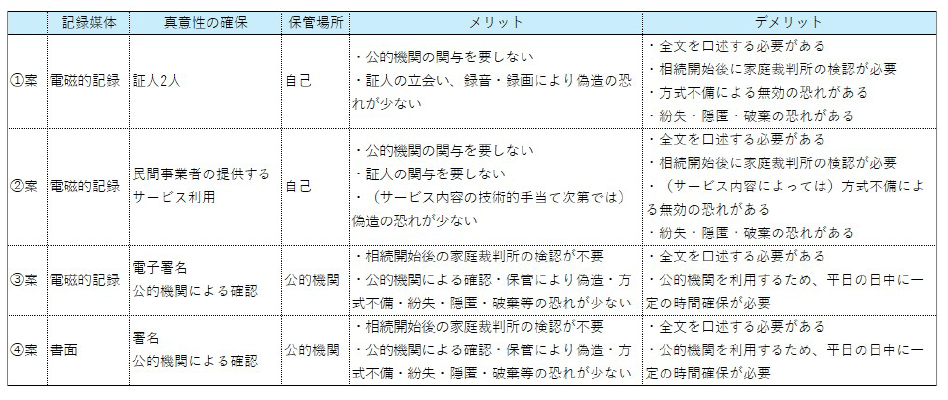

これまでに遺言制度の見直しに関するたたき台が公表されており、その中でデジタル技術を活用した新たな遺言の方式として、以下の4 案が提言されています。

①案は公的機関の関与が無く、比較的時間の制約が少ないため作成しやすい方法と考えられます。

一方で、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要、方式不備から無効とされる恐れがある、紛失・隠匿の恐れがあるといった現在の自筆証書遺言と同様のデメリットが存在しています。

遺言内容の真意性、真正性については証人2人以上を必要としたうえで、その口述状況の録音・録画として記録することで確保することとしています。

①案の証人に代えて、民間事業者の提供するサービスを利用することをもって真意性・真正性を確保する案です。

証人が不要となるため、民間事業者の提供するサービス内容によっては①案よりも時間的制約が少なく、いつでも作成することができる方法と考えられます。

一方で、民間事業者のサービス利用コストがかかること、サービス内容によっては方式不備などにより無効とされるデメリットがあります。

③案は電子署名をしたうえで公的機関が保管時に本人確認等を行うことなどにより真意性・真正性を確保する方法であり、電磁的記録が公的機関で保管されることにより、変造・破棄・隠匿・紛失等のリスクを避けることができます。また、必要に応じてWeb 会議の方法によることも認めるなど柔軟な設計にもなっています。さらに公的機関による確認が行われるため、相続開始後における家庭裁判所の検認が不要になるといったメリットもあります。

一方で、公的機関の利用が必須のため、平日の日中に時間を確保しなければ作成できないなどの制約も発生します。

④案は、③案における電磁的記録を書面に置き換えた方法となります。③案と同様に公的機関が本人確認等を行うことにより真意性・真正性を確保でき、遺言書が公的機関で保管されることにより、変造等のリスクを避けることができます。また、書面という世代を問わず親しんだ様式での作成となるため、現時点において一番イメージしやすい方式と考えられます。

しかしながら、公的機関による書面保管という方式は、現行の自筆証書遺言保管制度とそれほど変わらない仕組みであるともいえることから、デジタル遺言制度の方式としては不十分な印象を拭えません。

このようにいずれも一⾧一短ありますが、これら4案のうち一つ又は複数の方式を創設する方向で法制審議会において引き続き検討が進められており、今後は法務省がパブリックコメントによる意見募集を行う予定となっています。

ここまで述べてきましたとおり、まだデジタル遺言制度がどのような形式となるかはっきりしていませんが、その前提にあるのは、デジタル化することにより作成・管理のための手間や各種リスクの低減を図ることにありますので、制度が創設された際には積極的な活用を考えていきたいところです。

日本は今後ますます高齢化社会となり、遺言の重要性は増していくものと思われます。

誰でも簡単に作れる活用しやすい遺言が、デジタル化によって実現することを願ってやみません。

相続プラクティスグループ(wealth-management@aiwa-tax.or.jp)